土地の境界線上に塀が設置されているが、老朽化して修繕が必要となっている場合、

「誰が費用を負担すべきか」という問題が生じます。

結論から言うと、→「塀の所有者」に修繕する責任があります。

そこで問題となるのが塀の所有が誰に帰属するかですが、最高裁判所の見解によれば、費用を負担した者ということになります。費用負担者が誰であるか分からない場合には共有と推定されることになります(民法229条)。

(参考)

民法第229条

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

さらに老朽化が進み建替えが必要となった場合、塀の撤去費用については「塀の所有者」が負担しますが、再築費用については協議の上、折半して再築するか、それぞれが自分の土地内に新しい塀を作ることになります。

境界線上の塀は、その所有や修繕などが具体的に明白にされていない場合は、トラブルになることがありますので注意が必要です。

例えば、

40年も前に隣人の費用で建てた境界線上のブロック塀(塀の所有者は隣人)が、老朽化が進み危ないので解体してほしいといった時に、通常なら撤去費用は隣人という事になります。

ところが、ややこしいのが、隣人の所有者が変わってしまい、「そんな前のことは知らない、境界線上に建てたのなら双方の物だから折半で」と主張をされてしまった場合、相手が塀の費用を出した(所有者である)ことが立証できないと、折半になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

逆もしかりで、自分が購入した物件の境界線上の壁は、実は旧所有者が「塀の所有者」だった場合は、解体費用や修繕の費用が発生することがありますので注意が必要です。

今から購入を検討する土地の境界線上に塀が存在する場合は、不動産会社を介して塀の所有関係や修繕について取り決めや合意関係の資料はないか、または隣人のご意向も確認してもらった方が良いでしょう!そのような資料等がない場合は、前述のとおり民法の規定から「共有」と推定されることになります。

共有の場合、上記のような資料がない場合には後々隣人のトラブルを防ぐ為にも、不動産の引渡しを受ける前に、売主である現所有者と隣人者との間で「合意書」や「確認書」のような書面を、取り交わしてもらい、不動産の引渡しを受けることをお勧めします。

以上、バイヤーズエージェント中田でした。

***************************************************

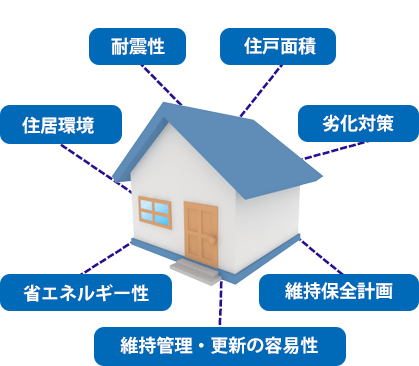

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************