2025年現在、日本では高齢化が加速し続けており、認知症患者数は700万人を超えるとの推計も出ています。

団塊の世代が80代に突入し、認知症や判断能力の低下に関する問題は、もはや他人事ではありません。

特に不動産などの重要な資産を保有している方にとって、判断能力が低下してからでは手遅れになる可能性があります。

そこで注目されているのが「成年後見制度」です。

この制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を法的に保護し、支援するための仕組みです。

■成年後見制度の2つの柱

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

■法定後見制度とは

法定後見制度は、既に判断能力が低下してしまった場合に利用する制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選任し、その後見人が本人に代わって契約などの法律行為を行います。

また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合には、それを取り消すことも可能です。

本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれサポートの範囲が異なります。

■任意後見制度とは

一方、任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるうちに、将来に備えてあらかじめ自分で選んだ信頼できる人に代理権を与える契約を公正証書で結んでおく制度です。

自分の意思で後見人を選べる点が大きな特徴です。

■不動産取引における成年後見制度の重要性

不動産の売却や賃貸などの取引を行う際には、所有者本人の明確な意思表示が法律上必要となります。

しかし、認知症などで判断能力が失われた後では、本人が契約行為を行うことはできません。

このような場合、法定後見制度を利用して成年後見人を選任してもらい、その後見人が本人に代わって不動産取引を行うことになります。

■法定後見制度利用時の注意点

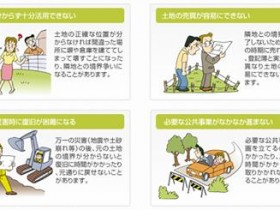

ただし、法定後見制度には注意すべき点があります。

後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。

弁護士や司法書士などの専門家が選任されることも多く、その場合は報酬が発生します。

また、慎重な判断をする後見人が選ばれた場合、資産保護の観点から不動産売却に否定的な判断を下すこともあり、希望通りの取引ができない可能性もあります。

さらに重要なのが、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要という点です。

本人が実際に住んでいる、または住んでいた土地や建物を売却する場合には、後見人の判断だけでは進められず、裁判所の許可を得なければなりません。

これには相応の時間と手続きが必要となります。

■事前の備えが重要

こうした事態を避けるためには、判断能力があるうちに対策を講じることが極めて重要です。

・任意後見契約の締結:信頼できる人と事前に契約を結んでおく

・資産の整理:不要な不動産は早めに売却を検討する

・家族信託の活用:最近注目されている財産管理の方法として、家族信託も選択肢の一つです

■エンディングノートの活用

2025年現在、終活への関心はますます高まっており、エンディングノートを作成する方も増えています。

エンディングノートには、預貯金や保険の情報、不動産の詳細、重要な連絡先、そして大切な人へのメッセージなどを記録しておきます。

デジタル遺産の管理も新たな課題となっています。

SNSアカウント、オンラインバンキング、暗号資産など、デジタル時代ならではの財産についても記録を残しておくことが推奨されます。

「まだ自分には早い」と考えている方も多いかもしれませんが、事故や突然の病気など、いつ何が起こるかは誰にも分かりません。

最近では、書店やオンラインで様々なタイプのエンディングノートが販売されており、自分に合ったものを選ぶことができます。

■まとめ

超高齢社会を迎えた日本において、成年後見制度の理解と活用は誰にとっても重要なテーマです。

特に不動産などの重要な資産を保有している場合、判断能力があるうちに適切な対策を講じることで、将来のトラブルを防ぎ、自分らしい人生の締めくくりを実現することができます。

まずは家族で話し合い、必要に応じて専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

法人営業部 犬木 裕